2023年06月14日

專欄作家沈勤譽/

跨域的科技觀察者、媒體經營者與文字工作者,現任酷傳媒總編輯、視角酷行銷總監。

大學唸機械工程,研究所轉戰新聞傳播,先後在DIGITIMES電子時報、Stuff史塔夫科技、數位時代、新電子雜誌等媒體擔任採訪記者及專欄作家近20年,長期觀察行動通訊、新能源、車聯網、智慧生活、數位轉型、科技新創等議題。曾出版過《跨世紀的產業推手》、《關鍵影響力:金牌企業成功學》、《勇闖天涯翻轉人生》、《新科技總動員》、《遽變未來》等書籍。以探索斜槓人生為樂,每天腦袋必須在科技趨勢、媒體經營、社群行銷、地方創生、旅遊書寫、文創活動等主題之間快速切換。

酷傳媒:www.coolmedia.tw

跨域的科技觀察者、媒體經營者與文字工作者,現任酷傳媒總編輯、視角酷行銷總監。

大學唸機械工程,研究所轉戰新聞傳播,先後在DIGITIMES電子時報、Stuff史塔夫科技、數位時代、新電子雜誌等媒體擔任採訪記者及專欄作家近20年,長期觀察行動通訊、新能源、車聯網、智慧生活、數位轉型、科技新創等議題。曾出版過《跨世紀的產業推手》、《關鍵影響力:金牌企業成功學》、《勇闖天涯翻轉人生》、《新科技總動員》、《遽變未來》等書籍。以探索斜槓人生為樂,每天腦袋必須在科技趨勢、媒體經營、社群行銷、地方創生、旅遊書寫、文創活動等主題之間快速切換。

酷傳媒:www.coolmedia.tw

充電基礎設施的普及程度,是影響車主購買電動車的主要考量之一。過去,充電樁要進入台灣的集合式住宅,經常遇到社區管委會以不同理由阻擾,尤其要在舊有建築物設置充電樁,經常引發用電容量、用電安全、結構安全、環境美觀、公共範圍使用權、管理維護等疑慮,動輒造成社區住戶的糾紛,如何兼顧車主、住戶、管委會的權益,成為社區建置充電站的一大考驗。

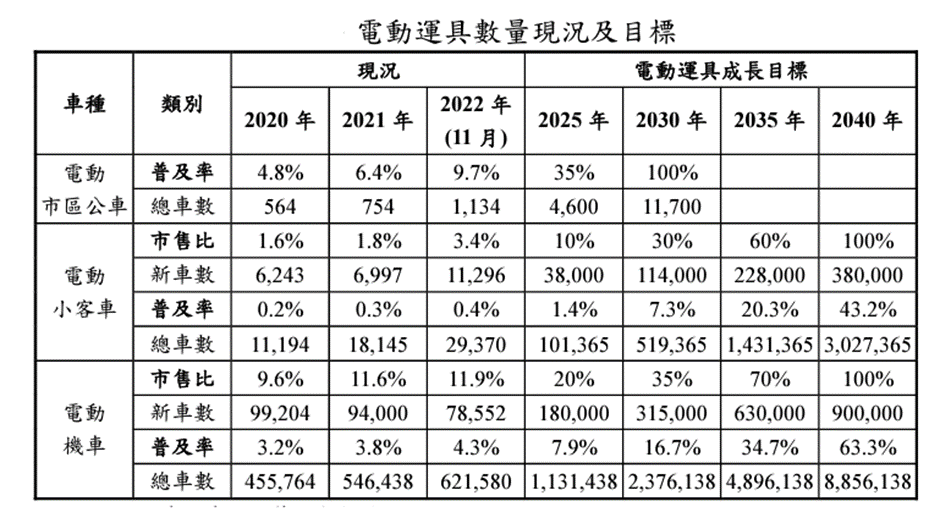

從交通部運具電動化進程規劃來看,2030年台灣電動小客車的市售比,2030年要達到30%,2035年達到60%,2040年達到100%。根據統計,電動車充電時機約有8~9成都是在家,車主無不期盼在自家或社區就能有安全便利的充電設施,社區建置充電設施已是不可抵擋的趨勢。

圖一:電動運具現有數量及未來成長目標(資料來源:交通部)

台電提供配套 降低社區設置門檻

台灣因地狹人稠,絕大多數民眾都居住在公寓、華廈、大樓等集合式住宅,自行裝設充電樁的難度較高,往往要看鄰居臉色或經管委會同意,因此社區管委會的態度就相當關鍵。

為了幫社區充電站掃除不必要的障礙,政府相關部門已經祭出不少利多政策,例如台電針對集合式住宅提供「專設一戶」供電方式,讓電動車充電與住宅用電完全區隔,可獨立供電、獨立計費,不影響社區公共設施或住宅用電,也可解決線路雜亂、用電安全等問題。

內政部也修正《公寓大廈管理條例》,新建物停車空間應預留供電動車輛充電相關設備及裝置的設置空間;另外,只要電力主管機關出具證明,或電機技師、合格電器承裝業者及台電經專業評估確認安全無虞,社區管委會原則上不能反對裝設充電樁。

在政策獎勵部分,部分縣市政府也比照國外,針對管委會充電設施及EMS設置等費用,提供5萬至30萬元的經費補助。

隨著電動車逐漸普及、民眾對新能源與永續意識的抬頭、加以台電提出專設電表與專用電價的配套措施、縣市政府祭出補貼措施,管委會與充電營運商(Charge Point Operator,CPO)也在商討不同的商業模式,未來可望大幅降低設置門檻與成本,提高充電樁在社區住宅的滲透率。

根據樂居數據庫統計,台灣的電動車友善社區從2020年10月的1,043個,成長到2021年3月的1,703個,占比從3.6%成長到5.8%,儘管比例仍不高,但成長速度已明顯加快。

解決安全、佈線、計費等問題

目前社區的充電設備用電,包括住家用電及社區用電兩種型態,住家用電是直接連結用戶自家電表,並不涉及社區用電,但如果多數用戶都相繼裝設充電設備,用電量不斷激增,就有可能超過原社區用電容量,導致社區大跳電。

現在台電以「專設一戶」提供電動車充電設備專用電表,按樓層專設一戶,透過能源管理系統(Energy Management System,EMS)就能以排程方式分散充電時間及管控離峰充電,避免社區用電超載的問題。

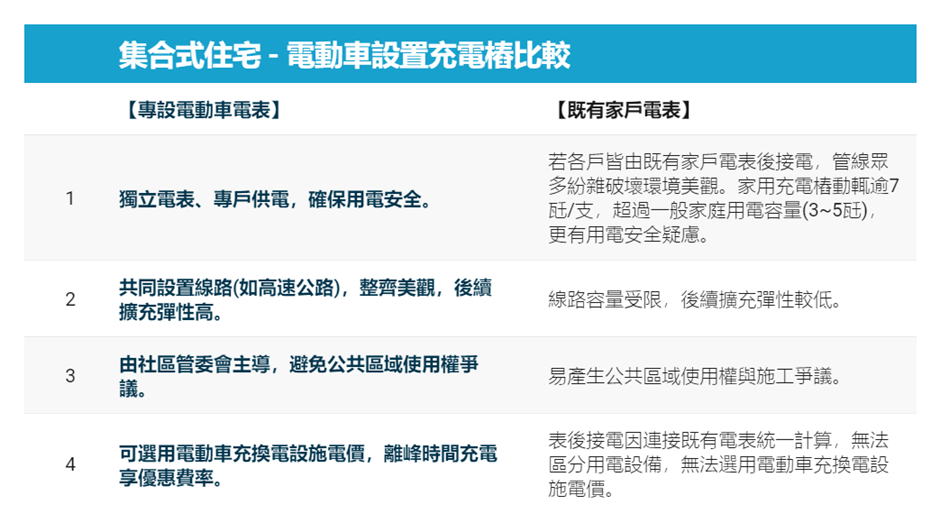

此外,相較於用戶單獨申請、各自從「表後」施作管路及充電設備,影響環境美觀,且擴充性較低;由管委會統一申請「專設一戶」,並由工程團隊整體規劃電纜架、導線槽或匯流排槽,由主線路延伸管線到各車位,可解決管線雜亂問題,避免公共空間使用權的爭議,並具備彈性擴充的便利性,是更為安全、美觀且公平的選項。

有關電費分攤的議題,如果充電設備置於用戶電表,併入住家電費由用戶自行負擔,不影響其他住戶;如果採用「專設一戶」獨立裝表供電,用電配線與社區公共用電配線完全區隔,充電設備的電費由申設的車主共同負擔,符合使用者付費的原則。

圖二:電動車充電樁家用電表與專用電表比較(資料來源:台電)

探索創新商業模式 管委會、營運商共創雙贏

目前社區設置充電設施的一大門檻在於初期佈建費用。社區申請專用電表後,包括分電盤、公共線槽、EMS等,初估需投資數十萬元到數百萬元不等,視住戶規模而定,會讓管委會或住戶有所遲疑,另外車主還得支付自己的充電樁、EMT管及拉線費用。

不過,由於台電提供時間電價措施,具有低基本費、高價差、離峰長的誘因,且尖離峰的專用電價每度價差達6元之多,如果充電營運商善用EMS系統來管控電量,其實大有機會透過營運管理來創造獲利,得以分攤初期的建置成本。

在這其中扮演重要管理工具的就是EMS,其具備充電排程、即時監控、彈性調度負載等功能,不僅可監測及記錄每一座充電樁的充電情形,且可根據時間電價進行排程,設定在離峰時間再進行充電,讓車主省下荷包;如有多台電動車同時充電、超過社區契約容量時,更可進行智慧調控及電量分流,平均分配較低的充電功率給個別的充電樁。

充電營運商不僅可藉由EMS來完善社區充電服務,還可提供智慧監控、防災保全等服務,並結合太陽能或其他新能源、建築能源系統的建置、社區智慧電網的串連、智慧交通與智慧城市的整合等,探索創新的商業模式。

如此一來,社區管委會就可與充電營運商洽談不同的合作模式,由營運商以較低的建置費甚至免費形式提供硬體、軟體與整套方案,讓社區住戶先享受完整的充電站服務,後續再透過訂閱制來收取服務費用,或者從電費價差或其他營運管理的獲利分攤,讓社區省去初期建置充電站的一大筆費用。

可以預期的是,隨著社區充電設施的法規日益健全,住戶與管委會也普遍看好可帶動房價提升、甚至有創造額外營收的機會,未來社區住戶參與或支持的意願應可進一步提升,業界普遍認為2023年將是電動車社區充電服務的元年,充電營運商在社區的卡位戰將日益激烈,但也將同步提升社區充電基礎設施及相關服務的數量與質量,對於電動車的普及絕對是美事一樁。

圖三:社區充電站可進一步結合智慧交通、智慧城市等應用,讓車主享有多元創新的服務(攝影/沈勤譽)